Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial,, una virulenta cepa del virus de la gripe se extendió rápidamente por todo el planeta infectando a un tercio de la población mundial y causando la muerte de decenas de millones de personas. La pandemia de 1918 y 1919, también conocida como la gripe española, se extendió a gran velocidad por todo el mundo y en sólo 18 meses infectó a un tercio de la población mundial. La férrea censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad, pero los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones. Si el más elevado de esos cálculos es correcto, entonces la pandemia habría matado a más personas que las dos guerras mundiales juntas.

Ningún rincón del planeta se mantuvo a salvo del virus. En verano de 1997, el científico Johan Hultin viajó hasta Brevig Mission, una localidad de Alaska de unos 200 habitantes, en busca de cadáveres enterrados. Con el permiso de las autoridades locales, exhumó del suelo congelado el cuerpo de una mujer en perfecto estado de conservación, extrajo una muestra de su pulmón y volvió a sepultarlo. Pretendía secuenciar el genoma del virus que 80 años antes había matado a esa mujer junto al 90 por ciento de la población local. Brevig Mission fue un escenario más de una de las peores tragedias que ha vivido la humanidad, pero la férrea censura de los países implicados en la primera guerra mundial escondió su gravedad.

Una Plaga Mundial

La gripe la causan varios virus muy parecidos entre sí, pero sólo una cepa (el tipo A) está relacionada con las epidemias mortales. A pesar de conocerse como gripe española, los primeros casos se registraron en Estados Unidos durante el último año de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, el país llevaba once meses en guerra contra Alemania y las potencias centrales, y su exiguo ejército se había convertido en un enorme contingente que acabaría sumando más de dos millones de efectivos enviados a Europa. Los primeros casos se dieron en uno de los muchos centros de instrucción que se pusieron en marcha en un país que se movilizaba para la guerra.

El 4 de marzo, un soldado se presentó en la enfermería de Fort Riley, en el estado de Kansas, aquejado de fiebre. En cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares, y a lo largo de las semanas siguientes enfermarían muchos más, extendiendo el virus más allá de las paredes de Fort Riley. En abril, el contingente estadounidense desembarcó en Europa portando el virus consigo. Acababa de llegar la primera oleada de la epidemia.

La cepa mataba a sus víctimas con una rapidez sin precedentes. En Estados Unidos abundaban las informaciones sobre gente que se levantaba de la cama enferma y moría de camino al trabajo. Los síntomas eran espantosos: los pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria; la falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro; las hemorragias encharcaban de sangre los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se ahogaban con sus propios fluidos. Como tantas otras, la cepa afectó a los más jóvenes y a los más viejos, pero también a adultos sanos de entre 20 y 40 años.

Guerra y Censura

El principal factor de la expansión fue, sin duda, la primera guerra mundial, que ya estaba en su última fase. Aunque los epidemiólogos todavía debaten sobre el origen exacto del virus –existe cierto consenso en que fue el resultado de la mutación de una cepa aviar originaria de China–, lo que está claro es que el virus se globalizó gracias al masivo y rápido movimiento de militares por todo el mundo.

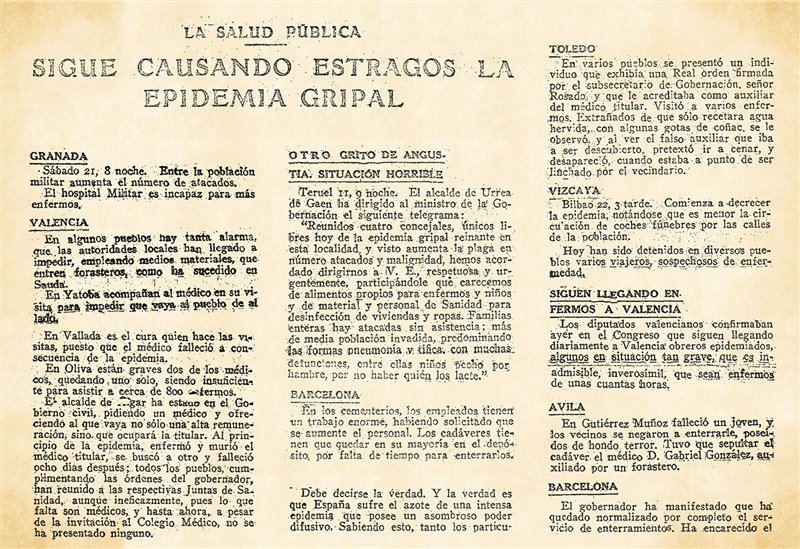

El drama de la guerra también sirvió para ocultar las elevadísimas tasas de mortalidad causadas por el nuevo virus.En los primeros momentos, la enfermedad todavía no se conocía bien y las muertes solían achacarse a la neumonía. La estricta censura militar en tiempo de guerra impedía que la prensa europea y estadounidense pudiera informar de los brotes. Sólo en la neutral España podían los medios hablar libremente de lo que estaba sucediendo , y de ahí que a la epidemia se la acabase llamando gripe española. Cabe señalar que en el caso español, el virus llegó probablemente a través de los temporeros que fueron a trabajar a Francia, ya que España no participaba en la contienda.

En el resto del continente, las abarrotadas trincheras y campamentos de la primera guerra mundial se convirtieron en el hábitat ideal para la epidemia. La infección iba desplazándose con los soldados. La oleada de primavera remitió al cabo de unas semanas, pero aquello sólo fue un alivio pasajero. Tras el verano de 1918, la epidemia ya estaba lista para pasar a su fase más mortífera. Las trece semanas que van de septiembre a diciembre de 1918 constituyen el período más intenso, con el mayor número de víctimas mortales.

Devastación

La segunda oleada golpeó primero en las instalaciones militares y se extendió después a la población civil. En octubre llegó a su punto álgido: funerarias y enterradores no daban abasto, y la celebración de funerales individuales resultaba imposible. Buena parte de los fallecidos acabaron en fosas comunes.

En España, el sistema de salud se vio desbordado; muchos médicos murieron y fue difícil reemplazarlos. Los ataúdes escaseaban. El alcalde de Barcelona solicitó ayuda al ejército para transportar y enterrar a los muertos, ya que el Ayuntamiento no daba abasto. En España, el año 1918 fue el primero del siglo XX con un crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes) negativo, y el único junto con 1939.

Tras una pausa en la expansión de la enfermedad a finales de 1918, en enero del siguiente año comenzó la tercera y última fase. Por entonces la pandemia ya había perdido mucha fuerza. La dureza del otoño del año anterior no se repitió, de modo que la tasa de mortalidad se desplomó.

Aunque la última oleada fue mucho menos letal que las anteriores, todavía fue capaz de causar considerables estragos. Australia, país que se había apresurado a establecer cuarentenas, consiguió librarse de lo peor de la gripe hasta principios de 1919, cuando la pandemia por fin llegó allí y acabó con la vida de varios miles de personas. Sin embargo, la tendencia general en la mortalidad ya iba cuesta abajo. Se registraron muertes por gripe –quizá de una cepa diferente– hasta 1920, pero en verano de 1919 las políticas sanitarias y la mutación genética natural del virus pusieron fin a la epidemia. Aun así, los efectos en las familias de las víctimas o en los pacientes aquejados de complicaciones a largo plazo habrían de durar décadas.

Un Impacto Duradero

La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo: sólo en la India las víctimas mortales alcanzaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron 228.000 personas. En Estados Unidos fueron aproximadamente medio millón. Ni la apartada isla de Samoa, en el Pacifico sur, se libró del contagio: perdió el 23,6 por ciento de su población. En España, estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000, 70.000 más que las estimadas oficialmente. Es difícil disponer de datos exactos sobre la cantidad de muertes, pero la tasa global de mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20 por ciento de los infectados.

Los científicos consideran que cada cincuenta años se produce una pandemia de gripe –que debe distinguirse de las epidemias estacionales–. En 1957 se produjo en Asia oriental un nuevo brote que se difundió por todo el globo y causó, hasta mediados de 1958, entre uno y dos millones de muertes. En 1968 un nuevo tipo de gripe se declaró en Hong Kong y produjo entre uno y cuatro millones de víctimas. Estos y otros episodios muestran que, un siglo después de la madre de todas las pandemias, el riesgo subsiste en nuestro mundo superpoblado e interconectado.