El economista liberal cuestionó el optimismo oficial y advirtió que la Argentina atraviesa un estancamiento con suba de precios. Señaló…

Recesión

Salida de la recesión. Cruce estadístico en enero: la economía creció 0,6% intermensual desestacionalizado, mientras el sector privado perdió 8.842…

Los mercados globales operaban hoy con nuevas bajas en medio de las tensiones provocadas por la política de aranceles a las…

La bolsa de Wall Street se vio sacudida este lunes por los crecientes temores a una posible desaceleración económica que…

Argentina termina la recesión. Los datos que se van conociendo del cuarto trimestre muestran una reactivación más acelerada de la…

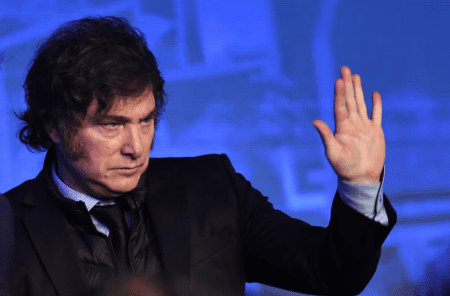

Milei economía crece 10%. Javier Milei recibió este jueves el premio Juan Bautista Alberdi en Tucumán, donde brindó un discurso…

Economía argentina recuperación 2025. El banco internacional JP Morgan reafirmó su optimismo respecto a la economía argentina este lunes, destacando que…

El presidente Javier Milei anunció este jueves que «la recesión ha terminado» y afirmó que «el país ha comenzado a…

En medio de la recesión, el consumo cayó fuerte en el primer semestre y el sector no espera un cambio…

Especialistas alertan sobre la caída del consumo, que acumula un 22,1% en el primer trimestre del 2024. La merma alcanza,…

La economía de Argentina tuvo uno de sus peores desempeños históricos como consecuencia de los drásticos efectos de la pandemia del…

El presidente Alberto Fernández cumple este domingo cinco meses de gestión que comenzó con un plan para sacar al país…

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno trabaja para que «no se profundice la recesión” y que este…

La economía tiembla con el coronavirus. Las consultoras recalculan las posibles pérdidas para el país y en un primer análisis,…

En el informe de actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, difundido hoy, el FMI mantuvo idénticas proyecciones para…

El Índice Líder (IL), que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, creció 0,6% durante septiembre 2019 y…

Los consumidores están priorizando las compras en las grandes cadenas de supermercados, de acuerdo con un relevamiento de la consultora…

El Banco Mundial pronosticó que la economía argentina sufrirá este año una contracción del 3,1% y que bajará 1,2% en…

La probabilidad de salir de la recesión de la Argentina «sube a 90% para los próximos meses», según un índice…

Argentina atraviesa este año la séptima recesión más profunda del mundo y la recuperación es más lenta de lo esperado,…

Los datos surgen de la comparación interanual. En relación a febrero, el indicador retrocedió un 1,3%, con lo que cortó…

El Fondo Monetario Internacional publicó hoy su Informe Económico Mundial, en el que estima que el Producto Interno Bruto (PIB)…

El organismo aclaró que el crecimiento volverá en 2020. El FMI estimó este lunes que la economía argentina continuará en…

La caída en el nivel de actividad económica de 3,5%, y por tercer trimestre consecutivo marca que Argentina está oficialmente…

Se completaron seis meses consecutivos de contracción. En el año el retroceso es del 1,5%. Al sumar dos trimestres consecutivos…

La recesión económica impulsada por la caída del consumo y las elevadas tasas de interés se acentuó en el sector…

El Banco Mundial (BM) rebajó este viernes a más de la mitad las previsiones de crecimiento económico para América latina, a 0,6%…

«Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro pero luego saldremos adelante»,…

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, reveló que desde el Gobierno no saben cuándo volverá a crecer la…

Las proyecciones económicas para este año no paran de actualizarse a la baja. De acuerdo a las últimas estimaciones, el…